第二次党代会以来,在学校党委的正确领导下,各部门单位认真贯彻学校第二次党代会精神,全面落实《齐鲁师范学院“十三五”学科建设与科研工作规划》,围绕学科定位、学科队伍、学科基地、学科管理等,大力推进学科建设,并取得重要进展,学科建设和科研工作持续加强。

一、重点突破,整体推进,重点学科建设取得明显成效

为了进一步完善学校重点学科建设体系,强化学科发展规划对办学定位的支撑作用,扶持和培育新兴学科、交叉学科发展,形成结构合理、生长有序的学科生态体系,为省级重点学科建设和学位点建设提供后备力量,根据学校关于“实施重点学科建设计划”的工作举措,结合学校及各二级学院改革与发展的需要,学校于2017年4月启动了第二次校级重点学科的遴选工作,遴选出马克思主义理论、教育学、数学、化学、生物学5个校级重点学科进行第二批重点资助建设。

为了加强学科建设工作,充分发挥学科建设的龙头牵引作用,全面提升学科建设水平,学校于2018年成立了学科建设办公室,并组建了学科建设领导小组,统筹领导学校学科建设工作。

根据《齐鲁师范学院重点学科建设与管理办法(试行)》(齐鲁师院政研字〔2021〕8号)精神,为了进一步加强我校学科建设工作,发挥重点学科的龙头作用,提升学科建设整体水平,提高人才培养质量,学校于2022年4月启动了“十四五”校级重点学科遴选工作,遴选确定生物学为强化建设学科;教育学、物理学、化学为重点建设学科;马克思主义理论、数学为重点培育学科。同时,为充分调动各学院开展学科建设工作的积极性,加快校级重点学科建设进程,激励各学科尽快产出高质量、高层次学术成果,着力提升学科核心竞争力,形成学科建设的良好氛围和竞争环境,学校还出台《关于优化校级重点学科动态管理机制的实施意见》,建立、优化校级重点学科动态管理机制。

各二级学院对标硕士学位授权点基本条件,通过对学科发展现状的系统分析,进一步凝练学科方向,明确学科建设思路。目前的学科涵盖教育学、马克思主义理论、生物学、数学、物理学、化学等20个一级学科,基本形成了重点突出、梯次分明,能够支撑本科专业发展的“雁阵式”学科发展体系。各重点学科在人才培养、科学研究、社会服务等方面的能力和水平都有了显著提高,并且在队伍建设、科学研究、专业建设以及条件建设等方面取得了显著成绩,较好地带动了相关学科的建设。

生物学、教育学、物理学、化学、数学、马克思主义理论等部分学科的优势和特色已经初显,为获批省级高水平应用型专业群、国家和省级一流专业提供了有力支撑,对提高人才培养质量、开展较高水平科学研究和服务地方经济社会发展发挥了核心作用,为学科建设持续发展奠定了基础。生物学学科,生物科学专业2020年获批国家一流本科专业建设点;生物质品种改良团队为山东省高等学校优势学科人才团队培育计划首批入选团队和山东省高校黄大年式教师团队,并被授予“山东省工人先锋号”荣誉称号;学生在各种创新创业大赛中获奖300余次,其中,国家级比赛获奖50余项,获奖等级和次数均居于山东省属高校前列。教育学学科实现跨越式发展,以小学教育专业为核心的专业群获“省高水平应用型专业群”立项,小学教育、学前教育专业获评省一流专业,小学教育专业率先打样通过师范专业二级认证。物理学学科,在天文大数据研究领域取得重要进展,天文大数据团队2021年获批山东省高等学校“青创人才引育计划”。化学学科,齐鲁师范学院分析检测中心分别于2017年、2019年、2021年获批化妆品检验检测资质机构,具备非特化妆品备案CMA和CNAS资质;化妆品功能载体的构筑与应用团队2021年获批山东省高等学校“青创科技计划”。马克思主义理论学科,所属学院为全省高校示范马克思主义学院、全省干事创业好团队,拥有“思想政治教育”省级教学团队和全省高校黄大年式教师团队;思想政治教育专业获批省级一流本科专业,并顺利通过教育部普通高校师范类专业二级认证。数学学科,紧密结合国家需求和地方经济建设需要,在多年研究的基础上,凝练出三个稳定的学术研究方向,七个研究领域,聘任国家杰青获得者、中科院数学与系统科学学院张志涛教授,中科院数学与系统科学学院孙六全教授为特聘教授,与自然资源部第一海洋研究所物理海洋室共建海洋环境科学数值模拟实验室,取得多项科研成果。

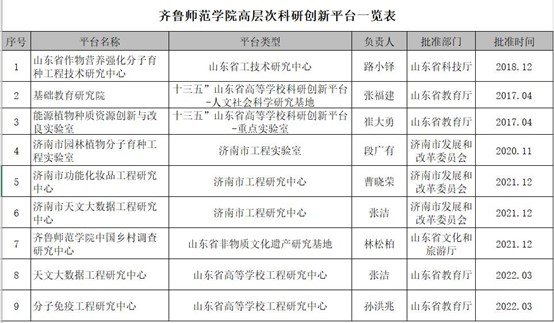

二、加强合作,协同创新,科研平台建设实现突破

为贯彻落实山东省新旧动能转换发展战略需求,提高学校服务区域经济社会发展能力,通过整合校内外资源,加大经费投入力度,加强各类科研创新平台建设。与中国农业科学院生物技术研究所和山东隆平高科种业有限公司共同组建的“作物营养强化分子育种”工程技术研究中心,2018年12月被省科技厅批准为山东省工程技术研究中心,实现了学校省级科研创新平台零的突破,填补了山东省系统的作物营养强化分子育种研究和应用的空白;2017年4月,基础教育研究院和能源植物种质创新与改良实验室分别获批“十三五”山东省高等学校人文社科基地和重点实验室;与山东霖昌园林绿化工程有限公司、山东舜丰生物科技有限公司等6家企业共建的园林植物分子育种工程实验室,2020年11月被济南市发改委批准为济南市工程实验室;与山东惠农玫瑰股份有限公司联合成立的功能化妆品工程研究中心、与济南超级计算技术研究院联合成立的天文大数据工程研究中心2021年12月获批济南市工程研究中心;与山东大学联合成立的中国乡村调查研究中心2021年12月获批山东省非物质文化遗产研究基地;2022年3月,分子免疫工程研究中心和天文大数据工程研究中心获批山东省高等学校工程研究中心。目前,学校拥有省级平台1个、市厅级平台8个,科研平台建设取得了突破性进展。各类科研平台在学科建设、人才培养和服务社会中发挥了支撑和引领作用。

三、重视应用,激发活力,服务社会能力显著提升

为进一步密切联系社会,建立校地校企合作长效机制,学校于2018年成立了合作发展办公室。学校实施“放水养鱼”政策,采取了一系列促进措施,把校地合作提升到建设现代大学制度、实现内涵式发展的战略高度,把社会服务工作纳入学校和部门规划,把服务社会业绩纳入学校的目标管理体制,服务社会能力得到有效提升。目前,学校已在以下产业领域形成优势特色。

1.服务现代农业。成立现代农业技术研究院,与中国农业科学院生物技术研究所、上海农科院作物研究所、山东天泰种业有限公司、山东隆平高科种业有限公司等合作开展营养强化型玉米新品种的研发及产业化应用。目前,该院已经建立全世界最完善的玉米突变体库,为促进我国玉米基础理论研究提供了丰富的突变体资源,已经向包括中国科学院、中国农业科学院、中国农业大学、斯坦福大学等国内外知名高校在内的80多家科研单位,190多个课题组提供了12000多份突变体材料,实现了800多万元的成果转化;建立了高蛋白玉米品种研发及产业化应用技术体系,已培育高蛋白玉米品种(系)6个,获得发明专利2项。

2.服务空天信息前瞻产业。依托张洁博士天文学研究团队,与国家天文台合作共建“FAST”数据处理中心,成立天体物理中心,重点开展基于FAST望远镜观测的脉冲星搜寻和测时研究、基于多种观测资料的行星与恒星运动学研究、基于多种观测仪器观测数据的多信使天文学相关理论研究等研究工作。与中国大数据济南中心签订合作协议,助推济南中心天文大数据产业发展。

3.服务化妆品产业。成立化妆品研究中心,并获得非特化妆品备案检测CMA资质和CNAS资质,围绕化妆品原料、配方、工艺研发、包材开发、质量评价等开展工作。目前,中心的合作企业达到300余家,成为从化妆品原料开发、质量控制、配方研究、功效和毒理学评价、化妆品研发人才培养为一体的“一站式”技术服务工程研究中心,年度经费超过300万元。

4.服务绿色化工产业。学校以柔性引进的方式聘任青岛科技大学项曙光为特聘教授,成立绿色化工工程技术中心,采用化工流程模拟软件优化技术,开发智能精细化工工艺,为化工企业生产工艺过程改进和先进化工企业孵化提供技术指导。目前,中心承担横向项目3项,为10余家化工企业提供技术服务。

5.服务人工智能产业。与联想集团合作,成立人工职能实验室,开展智能自适应学习的关键技术研究。目前,该实验室获批教育部“人工智能助推教师队伍建设试点”项目、济南市市校融合发展战略工程重点建设项目,推进人工智能技术在教师研修培训方面的原创性研发,助力济南市成为人工智能助推教师队伍建设的全国示范性城市。

6.服务文化繁荣。与山东大学合作成立中国乡村调查研究中心,面向基层党建、乡村教育、非物质文化遗产保护等领域开展理论研究和实践探索。目前,该中心在发掘齐鲁古道及黄河流域乡村资源方面取得重要进展,被认定为山东省非物质文化遗产研究基地。

7.服务精品旅游产业。成立乡村旅游规划研究院,重点进行乡村旅游资源的梳理、乡村旅游空间布局、乡村旅游活动开展、乡村旅游产业要素的规划。目前,该研究院已完成章丘区三涧溪村、费县御华景辰中医药养生示范基地、泰安市岱岳区满庄镇上泉村旅游区、济南市章丘区文祖镇上水峪农业基地旅游景区、淄博池板田园综合体旅游开发总体规划等多处景区的规划项目。